- HOME

- 折板屋根とは?工場・倉庫で重要な折板屋根のメンテナンス方法や特徴

折板屋根とは?工場・倉庫で重要な折板屋根のメンテナンス方法や特徴

折板屋根に問題が生じると工場内部で稼働させている機械や倉庫の保管物へ雨漏りの影響が及びますので、「問題は起きてないけど、そろそろ屋根のメンテナンスをしておいた方が良いかも…?」とお悩みの方も多いはず。

そこで今回は、折板屋根の基本的な特徴からメリット・デメリット、そして何よりも重要な錆対策である塗装メンテナンスのポイントなど役立つ情報を解説しています。

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

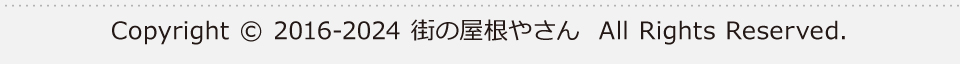

折板屋根は金属板を折り曲げた形状の屋根材で、主に工場や倉庫の屋根として使用されています。

大きな範囲を一度に覆うことができ、軽量でありながら耐久性にも優れているため、広い屋根面を持つ大型の建物に適しているのです。

思い返せば、学校の体育館が折板屋根だったという方も多いのでは?

大規模施設に向いている屋根材として、あらゆる場所で活躍しているのが折板屋根です。

折板屋根の構造

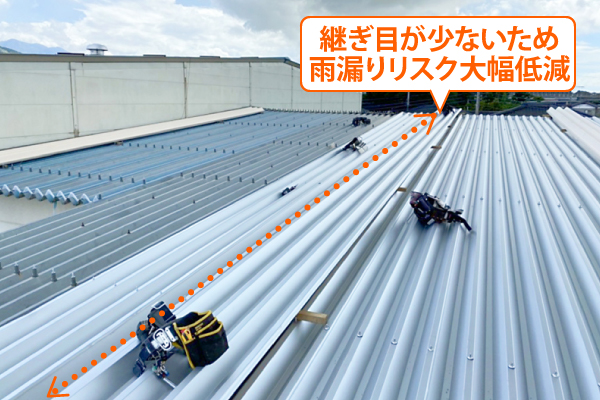

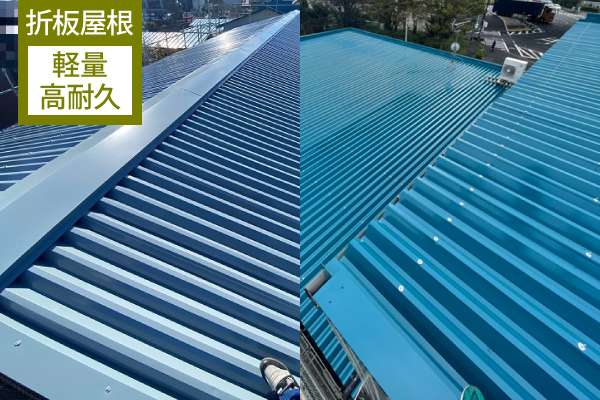

折板屋根は長尺材で継ぎ目が少ないことから、雨水がスムーズに流れる構造となっており、水はけが良く、雨漏りの起きにくい屋根として知られています。

また、一般的な屋根工事では野地板やルーフィングなどの下地材が必要ですが、折板屋根は梁に直接取り付けることが可能です。

そのため下地施工の手間が省け、材料費や施工費を抑えられる上、工期を短縮できるという大きなメリットがあります。

長尺屋根と短尺屋根

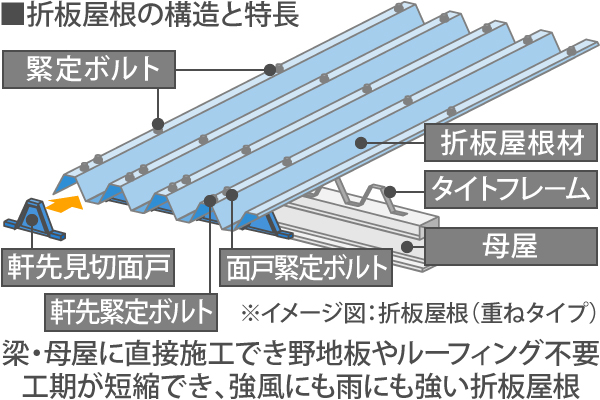

折板屋根には大きさや長さによって「長尺屋根」と「短尺屋根」という2つのタイプに分けられます。

長尺屋根

長尺屋根は1枚の金属板が非常に長く、縦方向の継ぎ目が極端に少なく済むことから防水性に優れています。

工場や倉庫のような大規模建築に用いられているのは長尺屋根です。

短尺屋根

一方、短尺屋根は主に住宅のカーポートや小規模な施設に用いられるようなサイズの折板屋根を指します。

折板屋根に使われる主な素材

ガルバリウム鋼板が主流

折板屋根の素材として現在主流となっているのはガルバリウム鋼板です。

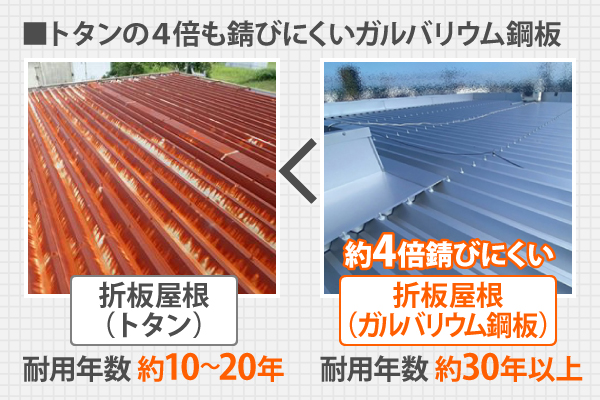

ガルバリウム鋼板は従来のトタン(亜鉛メッキ鋼板)に比べて4倍も錆びにくく、耐久性が大幅に向上した金属素材として屋根だけでなく外壁にも使われています。

大型施設の屋根は解体やリフォームに大きな金額が必要となるため、できる限り耐用年数の長い屋根材を使用することが理想的です。

ガルバリウム鋼板製の折板屋根は30年以上の耐用年数があり、適切なメンテナンスによって40年前後まで維持することも可能となりますので、うってつけですね。

一方で、トタンは比較的安価で軽量な利点があるものの、錆びやすく、定期的な塗装を行ってもおおよそ15年ほどで交換が必要になる場合が多いです。

また、ステンレスは非常に高い耐久性を持ちますが、価格が高く加工も難しいため、折板屋根の一般住宅向けとしてはあまり採用されていません。

曲げ加工による強度と遮音性

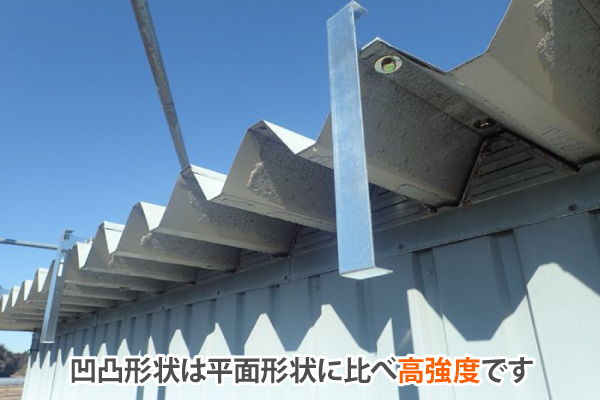

折板屋根の象徴ともいえる台形の凹凸を並べたような形状は、平面の状態よりも強度がかなり向上します。

金属板であっても衝撃への耐性が強くなりますので、折り曲げることで頑丈な屋根として利用することができるのです。

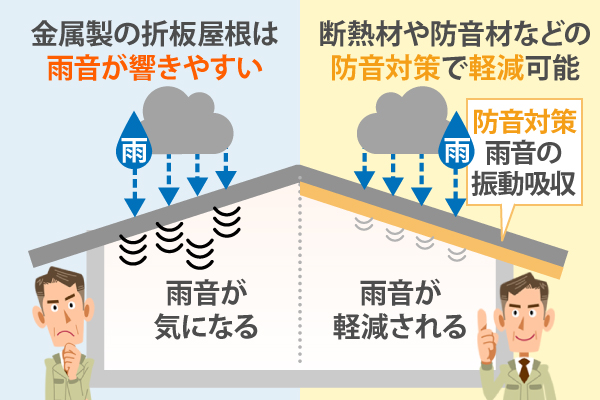

また、折板屋根の曲げ加工による凹凸の形状は、屋根に当たる雨音の大きさを軽減する効果をもたらしています。

ただし、工場や倉庫の屋根は下地を用いずそのまま施工しているため、特に金属屋根材は雨音が室内に響きやすいことはデメリットとして受け入れておく必要があります。

雨漏りが発生しにくい

折板屋根は、雨仕舞(あまじまい)の良さに優れた屋根材としても知られています。

長尺の金属板を使用することで雨水の流れ方向へ垂直の継ぎ目が生まれにくく、屋根全体がシームレスに近い状態で仕上がります。

屋根材同士の接続部分から雨水が浸入するような雨漏りの発生リスクが低減されるため、防水性が高い構造となっているのです。

工場や倉庫などの広い屋根面積を持つ建物にとっては、非常に大きな安心材料と言えるでしょう。

施工が容易で工期が短く済む

折板屋根の大きな強みは、施工費用を抑えつつ工期も短縮できる点にあります。

一般的な屋根では野地板やルーフィング(防水シート)などの下地材を敷き、その上に屋根材を施工します。

しかし折板屋根では「タイトフレーム」と呼ばれる専用金具を使用して梁(はり)に直接固定できる構造のため、下地材を設ける必要がありません。

金具を用いることでそのまま施工することが可能であり、屋根材1枚の長さが10mを超える長尺タイプも多く、設置作業がスムーズに進むことで工期も大幅に短縮可能です。

必要な建材が少なく済むことから、コストパフォーマンスにも優れています。

軽量でありながら高い耐久性・耐風性を発揮

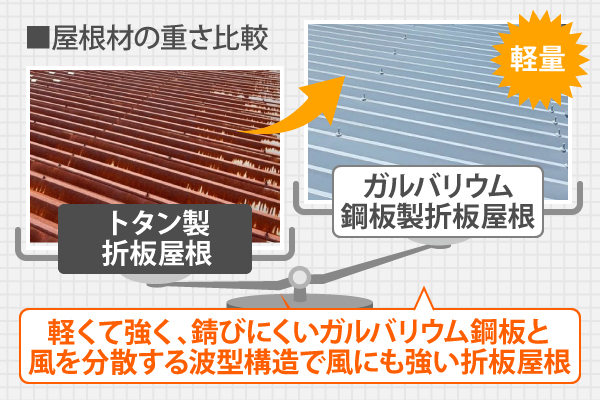

折板屋根は金属屋根でありながら非常に軽量で、同時に高い耐久性と耐風性を兼ね備えています。

特に、現在の主流となっているガルバリウム鋼板製の折板屋根は従来のトタンよりも錆びにくく、長期間安定した性能を発揮してくれます。

屋根が軽いことで建物全体への負担が減り、地震時の揺れを軽減できるため、耐震性の向上にもつながるのです。

形状面でも波型に折り曲げた構造が風の力を分散させるため、台風や強風にも強い屋根となります。

特にボルトでしっかりと固定する「重ね式」の工法は強風地域での採用例も多く、屋根が飛ばされにくい仕上がりとなるのです。

形状の自由度が高い

折板屋根は湾曲加工が可能なため、ドーム型など特殊な形状の屋根にも適用できる自由度の高さが強みでもあります。

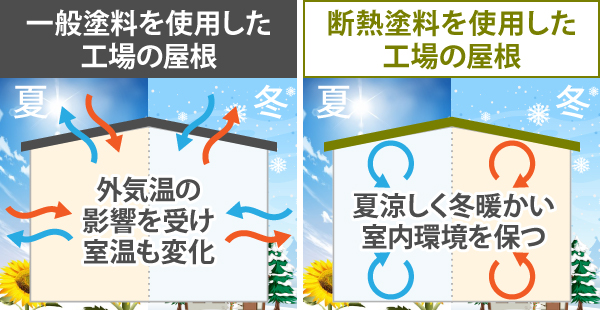

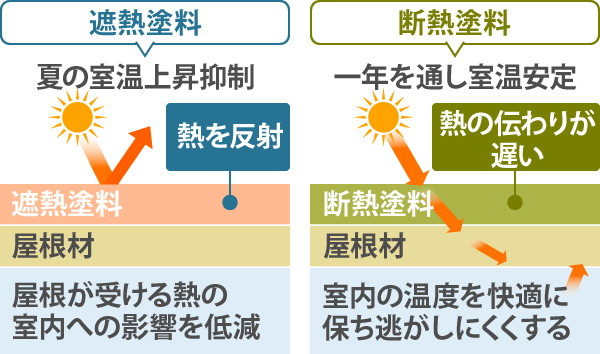

断熱性・遮熱性が低い

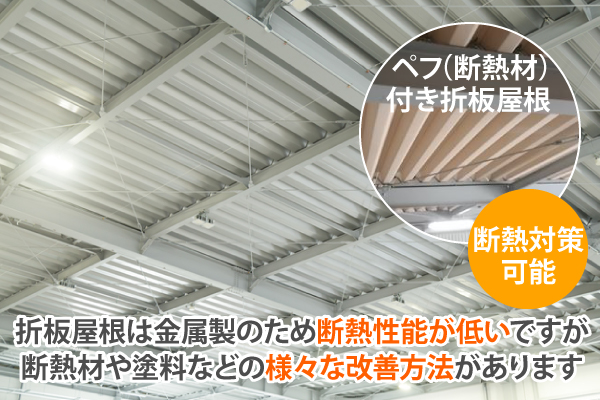

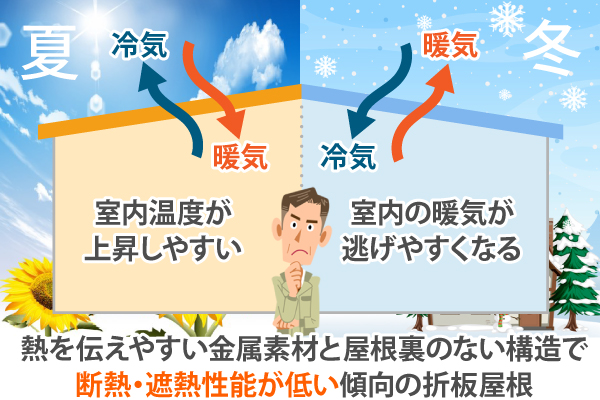

折板屋根は梁に直接金属板を固定する構造のため、天井がありません。

これにより、天井部分で断熱材を入れる一般的な屋根の構造に比べて、断熱・遮熱性能が低くなりやすい傾向にあります。

また、金属は熱を伝えやすいため、夏は屋根が熱を吸収して室内温度が上昇しやすく、冬は室内の暖気が逃げやすくなるのです。

対策

断熱性・遮熱性を補うには、以下のような対策が有効です。

屋根材の下に断熱材を貼り付けることで、熱の伝わりを抑制できます。

塗装の際に遮熱や断熱効果のある塗料を採用すれば、屋根表面温度の上昇や熱の伝わりを抑え、暑さ対策が期待できます。

折板屋根を持ち上げる場所が必要になる

折板屋根は一枚一枚が長尺となるため、搬入や設置の際に広いスペースが必要になります。

大型の施設ではクレーンを使用することが多く、周辺の状況によっては施工に制限が生じる場合があります。

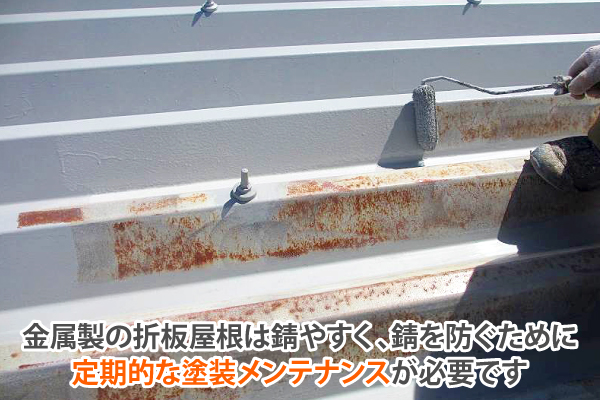

塗装によるメンテナンスが必要

金属製の屋根であるため、経年劣化に伴い錆が発生する可能性があります。

この錆を防ぐためには、定期的な塗装メンテナンスが欠かせません。

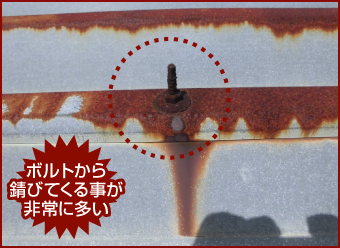

特に、ボルト周辺・軒先部・波型の山部は錆びやすい箇所です。

ボルトが露出する「重ね式」の工法では、ボルト部分から錆が広がり、雨漏りを引き起こす恐れもあります。

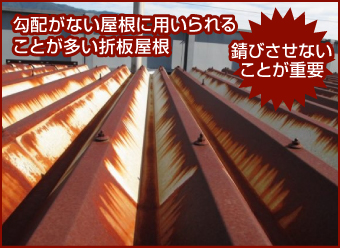

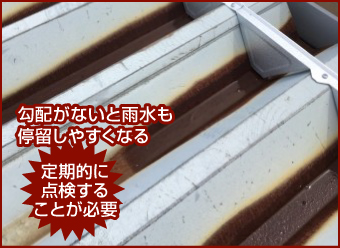

また、折板屋根は緩い勾配のため、落ち葉や砂埃が溜まりやすく水はけが悪くなり、錆の発生につながってしまうこともあります。

雨音が響きやすい

折板屋根は金属製であるため、雨が当たる音が響きやすいという欠点があります。

特に、ガルバリウム鋼板などの薄い金属材は雨粒の衝撃を直接伝えてしまい、強い雨の日には室内で音が気になることがあります。

折板屋根は屋根材同士の接合方法や構造により、大きく3つのタイプに分類されます。

種類によってメンテナンスのポイントが異なりますので、どのタイプの折板屋根なのかをぜひ確認してみましょう。

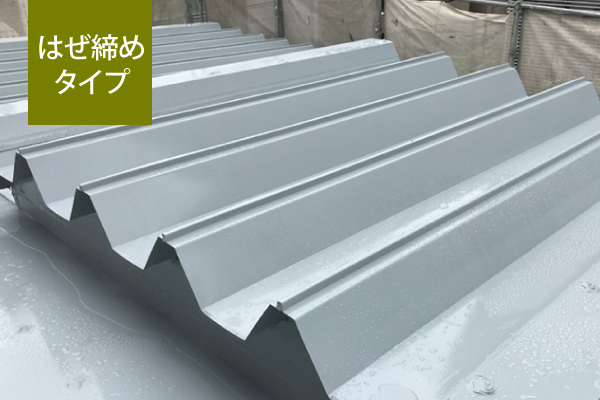

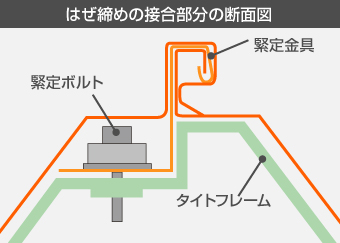

はぜ締め式

はぜ締めタイプは、金属板同士の端を折り曲げて接合する方式です。

タイトフレームに設置した吊り金具に屋根材の端を巻き込み、折り込みながら固定するため、屋根材に穴を開けずに施工できるという特徴があります。

また、屋根材の継ぎ目部分が強固に密閉されるため、防水性能が非常に高いのもはぜ締めタイプのメリットでしょう。

ゲリラ豪雨のような強い雨にも耐えやすい構造です。

そのため、工場や倉庫、駐車場などの大型建築物で多く採用されています。

一方で、重ねタイプに比べると強風への耐性が劣ります。

長期間の使用では屋根材が浮き上がるリスクもあるため、定期的な締め直し点検が欠かせません。

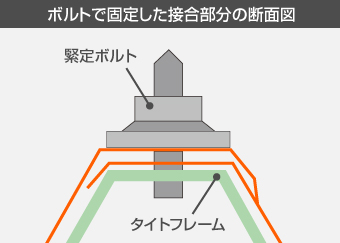

重ね式

重ねタイプは、金属板を重ね合わせてボルトで固定する方式です。

タイトフレームに設けられたボルトに屋根材を重ね、ナットでしっかりと固定する仕組みで、強風にも耐えられる高い固定力が特徴です。

特に風の強い地域や海岸近くで使用されることが多いです。

強風に対する耐久性が高い反面、強固な固定を果たしているボルト部分が露出するため、経年劣化による錆の発生や防水性の低下には注意する必要があります。

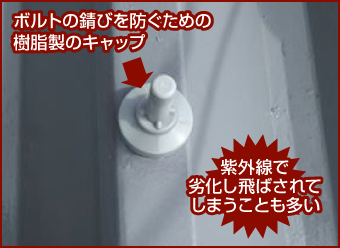

通常は樹脂製のキャップで覆われており錆の進行を防ぎますが、経年劣化や紫外線によってキャップが割れたり脱落したりすることがあります。

その結果、ボルト部分が錆びて屋根材全体に腐食が広がり、雨漏りの原因になることもあります。

雨水の浸入経路になってしまわないよう、定期的なボルトのメンテナンスや防錆処理が求められます。

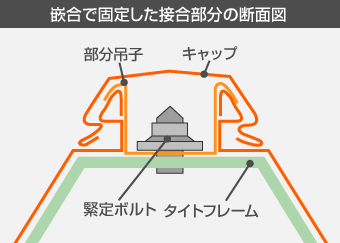

嵌合式

比較的新しい施工方法である嵌合(かんごう)タイプは、金属板同士を専用のキャップで嵌め込んで接合する方式です。

嵌合タイプは骨格部分に繋いでいるボルトがキャップのおかげで露出しないため、見た目がすっきりしており、なおかつ防水性能も高いのが特徴です。

デザイン性を重視する商業施設や公共建築物などに向いています。

ただし、施工費用が他のタイプに比べて高くなる傾向があるため、広い範囲への施工はコスト面を考慮した上で選択する必要があります。

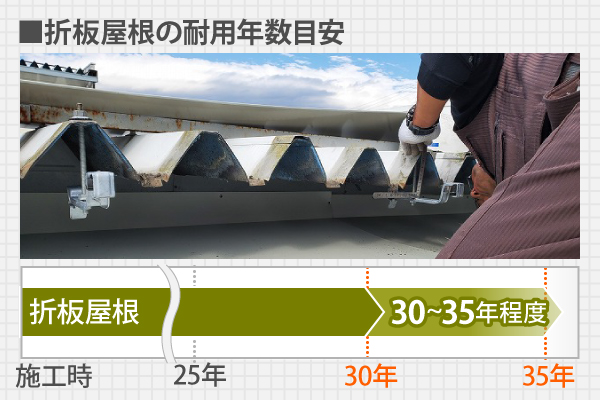

折板屋根の耐用年数

折板屋根の耐用年数は使用される材料やメンテナンスの頻度によって異なりますが、一般的には30~35年程度とされています。

ガルバリウム鋼板の折板屋根であれば、塗装などの適切なメンテナンスを行うことで寿命をさらに延ばすことが可能です。

折板屋根のメンテナンス方法

目的は錆への対策と対処

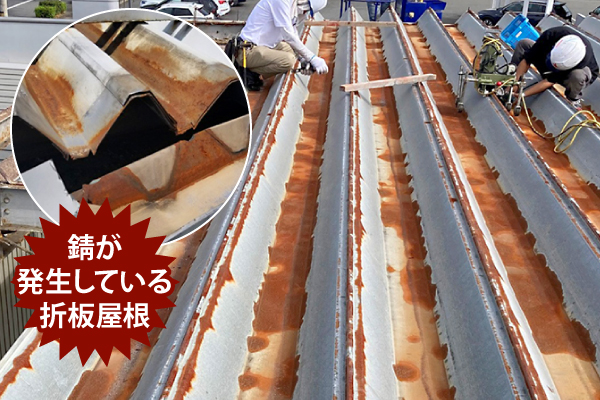

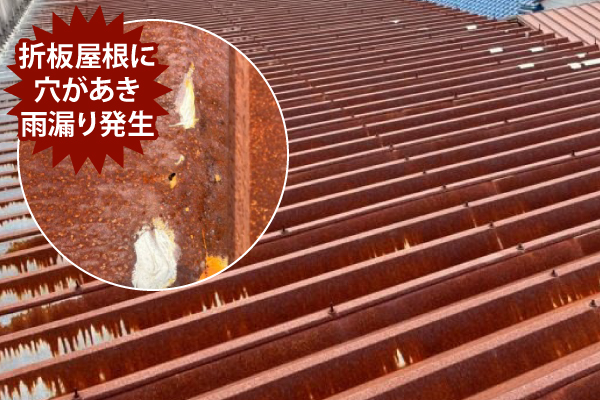

折板屋根は金属製であるため、錆びはどうしても避けられない問題です。

屋根の勾配が緩やかになりやすい折板屋根は雨水や落葉が溜まりやすく、それが錆びの原因となることもあります。

錆が進行すると屋根材に穴が開き、雨漏りが発生してしまいます。

そのため、「錆びを予防すること」と「もし錆が発生したら早期に対処すること」が折板屋根のメンテナンスにおいて最大の目的となるのです。

工場や倉庫では雨漏りの発生で精密機械や保管物への損害が出てしまうこともありますので、その前に適切なメンテナンスを行う方がリスク回避やコストの削減に繋がります。

では、具体的なメンテナンス方法について見ていきましょう!

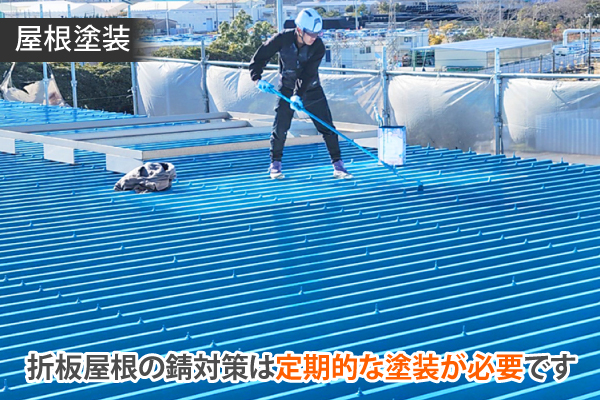

屋根塗装での錆対策が重要

折板屋根のメンテナンスでは定期的な屋根塗装が錆対策として重要です。

折板屋根に用いられるガルバリウム鋼板は、確かに錆びに強い金属素材です。

しかし、完璧に錆を防ぐことはできません。傷の影響や経年劣化で錆は必ず発生します。

また、一緒に使用されているボルトキャップや留め具などからの「もらい錆」も考えられます。

屋根塗装を行うことで折板屋根を塗膜で保護し、紫外線による劣化を防いだり防錆処理を施すことが可能です。

錆びる要因の多い折板屋根ですので、定期的な点検と塗装は欠かせないメンテナンスと言えるでしょう。

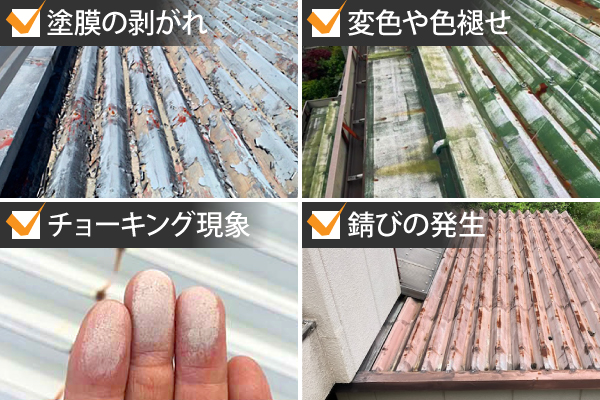

以下のような症状は塗装を必要としているサインです。

▼折板屋根の塗装のサイン

☑︎ 塗膜の剥がれ ☑︎ 変色や色褪せ ☑︎ チョーキング現象 ☑︎ 錆びの発生

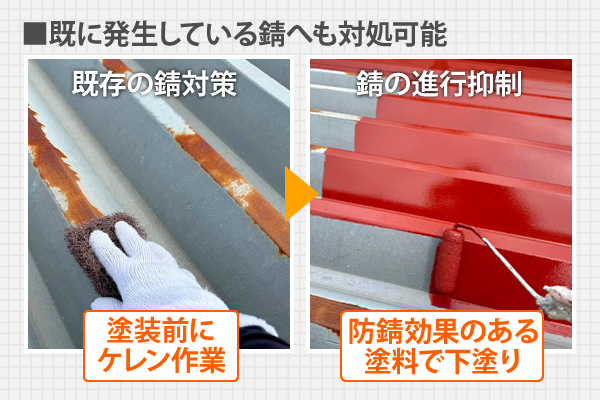

塗装前には「ケレン作業」を行うため、既に発生してしまった錆びへも対処することができます。

そして、下塗り材には防錆効果を持つ塗料を使用することで、錆の再発や広がりを抑制することもできます。

このように、一度錆が発生してしまっても手遅れということはありませんので、折板屋根へは屋根塗装での錆対策を継続的に行いましょう!

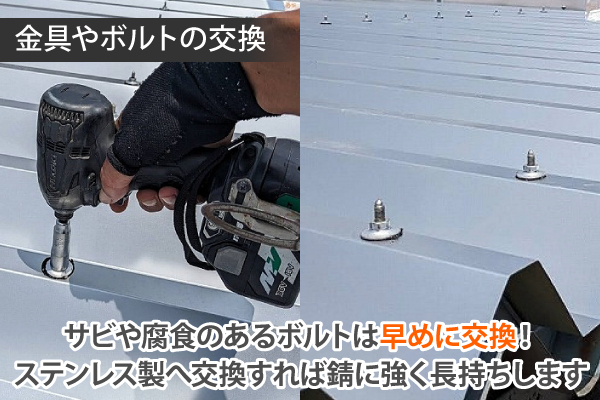

金具やボルトの交換

部分的な錆や腐食が見られる場合は、早めにボルトナットや取り付け金具を交換しましょう。

鉄製の金具からステンレス製の高耐久部材に交換することで、長期的な防錆効果を得られます。

もし雨漏りが発生したら?

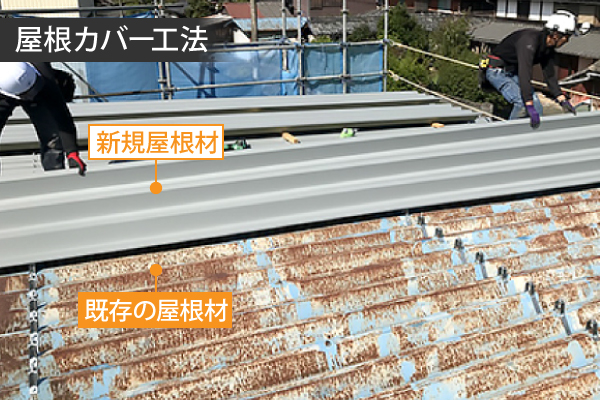

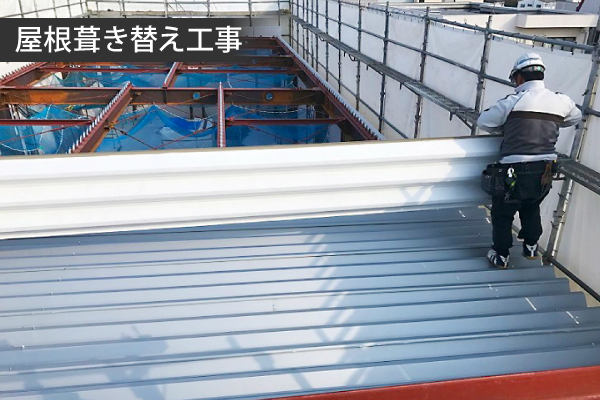

雨漏りが発生した場合、状況に応じて屋根カバー工法や葺き替え工事が必要となります。

屋根カバー工法

屋根カバー工法は、既存の屋根の上に新しい屋根材を重ねる方法で、断熱性や防水性を向上させることができます。

屋根葺き替え工事

一方、屋根材全体が劣化している場合には、既存の屋根を撤去して新しい屋根材に交換する葺き替え工事が適しています。

これらの方法は屋根の状態や予算に応じて選択する必要があります。

被害を最小限に食い止めつつ最適な解決方法を選ぶためには、雨漏りの発生後すぐ業者への点検と見積もりを依頼しましょう!

折板屋根の塗装メンテナンスを行う際、正確な面積を算出することは見積もり金額に深く関わってくるポイントです。

屋根の面積を把握することで必要な塗料の量、そして工事費用を正確に見積もることが可能になるためです。

参考までに、以下では基本的な計算方法と注意点を解説します。

折板屋根の面積の計算方法

屋根の塗装面積(表面積)を求めるためには屋根の「縦の長さ」と「横の長さ」が必要となりますが、折板屋根の場合は横方向(流れに対して垂直方向)に山谷が存在しているため、折れ曲がった部分の長さを含めて考える必要があります。

一谷分の長さが200㎜だったとしても、実際には折れ曲がった部分を含めると288㎜になったりするためです。

折板屋根の横方向の長さは以下の計算式を用いて算出することが可能です。

ここで重要なのは、折板屋根の形状や製品によって「係数」が異なることです。

折板屋根の場合、板の波形や高さに応じて係数が設定されています。

例えば、高さ88mmの「88タイプ」の折板屋根では係数1.44を使用することが多いです。

異なる係数で計算された場合、見積もりに大きな差が出ることがあるため、複数の業者に相見積もりを依頼して金額差を確認することが重要です。

結果として、折板屋根の塗装に必要な面積は以下の計算式で算出できるのです。

その他、折板屋根では三平方の定理を用いた面積の算出方法などもありますので、下記ページで詳細に解説しております。ぜひ参考にしてみてください。

工場の屋根に断熱塗料を使用するメリット

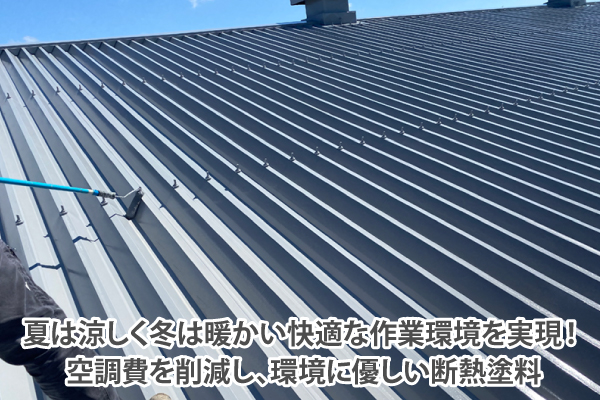

折板屋根は金属製であるため熱を吸収しやすく、夏場には屋内温度が高くなることがあります。

それを防ぐためには断熱塗料を使用した塗装が非常に効果的です!

断熱塗料には熱伝導を抑える機能が備わっているため、塗装によって外部からの熱の影響を屋内へ通しにくいという断熱効果を屋根に付与することができます。

夏は外部からの熱を遮断し、冬は屋内の温めた空気を保温しやすくなりますので、快適な室温維持に大きな貢献が期待できるのです。

また、断熱塗料は遮熱機能も備えていることが多く、屋根が熱を持つ原因の赤外線を効率よく反射し、屋根材自体の温度上昇を抑えられる機能を持った商品も存在しています。

簡単に、断熱塗料を使用する4つのメリットをご紹介いたします。

☑ 空調効率のアップによる光熱費の削減

☑ 作業環境の向上

☑ 空調の効率・設定温度の変化によるCO2排出量を削減

断熱塗料を使用した塗装は、快適性や経済性、環境への配慮を実現するための効果的な選択肢になります。

特に、工場や倉庫などの大規模施設においてはそのメリットを最大限に引き出しやすいため、積極的に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

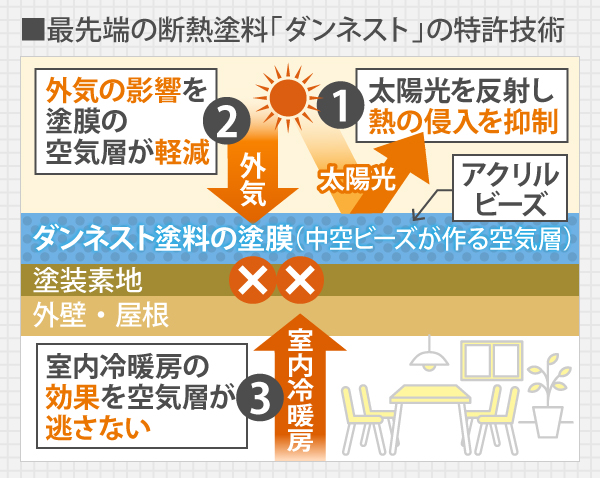

折板屋根に最適な次世代断熱塗料「ダンネスト」のご紹介

断熱性という弱点を補う方法として注目されているのが、次世代断熱塗料「ダンネスト」です。

工場や倉庫のような大規模施設から一般住宅まで、高い断熱性能を発揮することから、街の屋根やさんでは多くの現場で採用しています。

なぜ断熱塗料の中でもダンネストが強くおすすめできるのか、その魅力を施工経験豊富な「街の屋根やさん」が簡単にご紹介いたします!

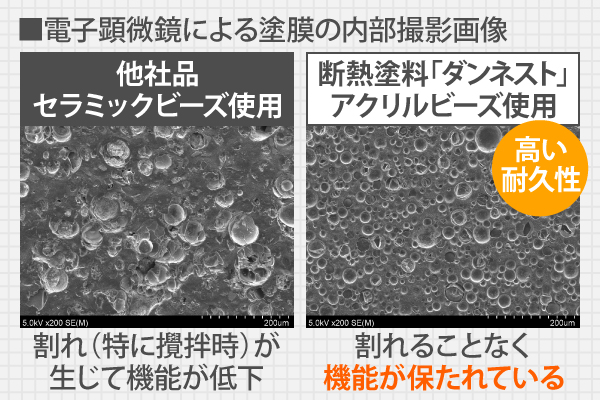

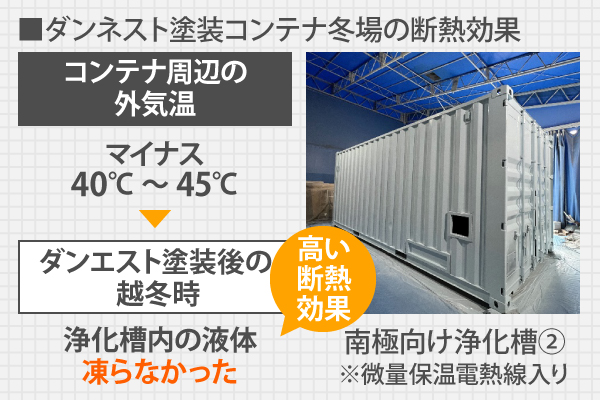

優れた断熱性能の秘密

一般的な断熱塗料はセラミック製の中空ビーズを使用していますが、ダンネストはアクリル製の中空ビーズを採用しています。

セラミックビーズは撹拌の際に割れやすく、塗装後に断熱性能が低下することもあります。

一方、アクリルビーズは割れにくく、塗装後も長期間にわたって高い断熱効果を維持します。

この性能の高さは、南極観測隊の浄化槽コンテナにも採用された実績からも実証済みです。

約20年持続する高い耐久性

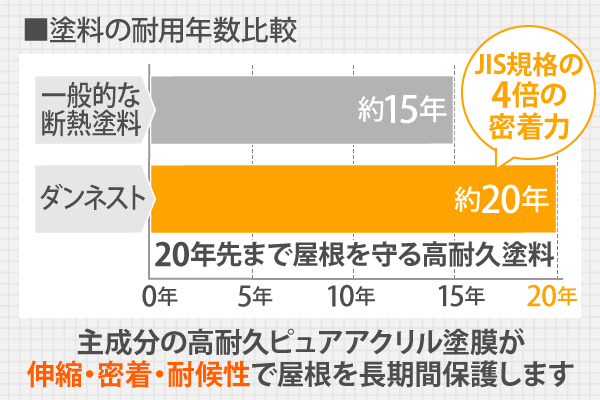

ダンネストの耐用年数は約20年とされており、一般的な断熱塗料(約15年)を大幅に上回ります。

促進耐候性試験でも20年に匹敵する耐久性の結果が得られており、塗り替え頻度を減らせる点で非常にコストパフォーマンスが良いと言えます。

さらに、主成分のピュアアクリル樹脂は約250%の伸縮性を持ち、地震などの揺れにも追従。

塗膜が割れにくく、長期間屋根を保護し、断熱効果をもたらし続けます。

また、JIS規格の4倍という強い密着力を誇り、金属屋根の表面にしっかりと定着します。

豊富な採用実績と信頼性

| ダンネスト納入実績 ※2024年12年末時点の実績 | |||

|---|---|---|---|

| 業界・業種 | 物件 | 塗装箇所 | 販売面積 (推定面積) |

| 大手製造 | 工場 | 屋根 | 2,562缶 (102,480㎡) |

| 小売 | スーパーマーケット | 屋根 | 520缶 (20,800㎡) |

| 農林水産 | 畜舎・農業施設 | 屋根 | 282缶 (11,280㎡) |

| 一般住宅 | 集合住宅 | 屋根・外壁 | 320缶 (12,800㎡) |

| その他 | 倉庫・個人住宅・事務所等 | 屋根 | 2,460缶 (98,400㎡) |

| 合計 | 6,144缶 (245,760㎡) |

||

ダンネストはエネルギーコスト削減が重視される現場で数多く採用されており、大手メーカーの工場やスーパーマーケットなどでも実績があります。

街の屋根やさんでは一般的な住宅への塗装の場合、ダンネストの塗装単価は4,000円/㎡前後が相場となっており、断熱塗料としてはかなり手頃な価格での塗装をご提供できていることからも、ダンネストを強くオススメできているんです!

| ダンネスト塗装単価相場 一般的な住宅への塗装の場合 |

4,000円/㎡前後 |

折板屋根まとめ

●折板屋根とは鋼板を規則的に折り曲げた金属屋根のことです。軽量で耐久性が高く、工場や倉庫などの大型施設に適した屋根材です。

●折板屋根は金属なので錆対策が重要となります。

●種類は「はぜ締めタイプ」「重ねタイプ」「嵌合タイプ」の3つです。

●折板屋根のような形状でも表面積は算出できます。

●ガルバリウム鋼板は錆びにくいですが、定期的な塗装メンテナンスが折板屋根の寿命を延ばす鍵となります。

●雨漏りや漏水してしまったら、屋根カバー工法や屋根葺き替えを検討しましょう。